準備:お葬式の知識喪主の心得

亡くなった人を弔う「葬送儀礼」である葬儀において、「喪主」とは遺族の代表としてお葬式を行う人です。

喪主は、お葬式の全体を把握し運営する責任者であり、様々な場面における意思決定を行うなど、重要な役割を担います。

そして、大切な人を亡くして深い悲しみにある時でも、喪主は現実的な葬送の段取りを進めなければなりません。しかし、悲しみと重責を一人で背負うのは酷なこと。周囲に意見を聴くなど、助けを求めながら進めることが大切です。

喪主についても、少しでも事前に考えておけば、もしもの時にもあわてずにゆっくりとお別れをすることができます。すべてを完璧に準備しておく必要はありません。少しでもご不安や気になることがあれば、何なりと当センターにご相談ください。喪主になる方やそのご家族を含めて、葬儀前から葬儀後まで適切にサポートいたします。

誰が喪主になるの?

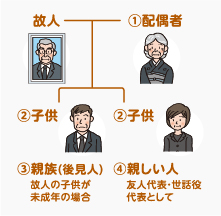

誰が喪主をするのかについて法的な決まりはありませんが、慣習的には故人と血縁の近い人が務めます。第一候補は故人の配偶者か子供です。子供が未成年の場合は、親族が後見人として喪主を務めることもあります。

また、故人に近親者がいない場合や、故人が生前に指名した人がいる場合は「友人代表」「世話役代表」として親しい人や指名された人が喪主を代行することもあります。

喪主と施主の違いは?

「喪主」は遺族の代表者として対外的な弔問や会葬を受けることが主な務めになり、訃報や会葬の御礼状などに名前が記される場合があります。一方「施主」は葬儀費用を負担し、葬儀の一連をまとめる最終決定者のことを指します。

個人葬では喪主と施主を兼務する場合が多く、社葬では企業が費用を負担し運営の責任を持つため、企業が施主となり遺族が喪主となるケースが多く見受けられます。

お葬式での喪主の仕事とポイント(仏式例)

宗教者へのご挨拶

開式前に喪主は遺族を代表して宗教者へご挨拶をします。

お布施は本来お葬式後にお寺に出向いて本尊に納めるものですが、最近はこの時にお渡しすることも多いです。参列者への挨拶などで慌ただしく渡せない場合は、通夜当日に宗教者が帰る前にお渡ししましょう。お付き合いのあるお寺の場合、金額については直接宗教者にご相談されることをおすすめいたします。

焼香順、席順を決める

血縁に配慮しながら親戚の着席位置を決めます。

お焼香の順番を考慮しながら席順を決めるとスムーズに進行します。焼香は喪主が一番に行いますが、宗旨や宗派により作法が異なりますので事前に確認しておきましょう。

供花の並び順を決める

供花は祭壇に近い方から血縁の近い人や関係の深い人を並べ、左右でバランスをとります。名前の札を供花に付けず、別掲示の芳名板で並べる方法もあります。

弔電の拝読順や読み方の確認

弔電は多くの場合、告別式で読みます。関係性を踏まえながら拝読する弔電を選び、順番を決めます。お名前や会社名を間違えないようにフリガナを振るなどしておくと安心です。

通夜・告別式での立ち振る舞い

弔問・会葬の受付が始まる頃には身支度を整え、所定の席に座り挨拶に来られる方に対応します。式の時には、一般の参列者がお焼香の後ご遺族に向かって一礼しますので喪主は目礼で返しましょう。

この際に、可能な範囲になりますが、お焼香の動線上へ移動して立礼を行うとより丁寧になります。僧侶が退場する際なども、供養いただいたことに対して礼を尽くし黙礼します。

遺族代表の挨拶

お通夜では個々の参列者への挨拶が中心になりますが、告別式の出棺前には、参列者全員に向けた挨拶をするのが一般的です。喪主の悲しみが強かったり高齢であるなど負担が大きそうな場合には、故人のきょうだいや子供、その配偶者などの親族が挨拶を行うこともあります。必ずしも喪主が行わなくてはならないわけではありませんので、皆で役割分担をして助け合いましょう。

出棺

出棺に際し、僧侶に続き位牌を持つ人、遺影を持つ人、棺を持つ人を予め決めておきます。宗教や習俗により異なることがありますが、喪主は一般的に位牌を持ち、火葬場から戻る時は遺骨を抱きます。